学会開催報告

当科主催で開催した学会について報告します

第62回日本神経眼科学会総会

第62回日本神経眼科学会総会を開催して

2024年11月29日(金)から11月30日(土)の2日間、第62回日本神経眼科学会総会を石川県金沢市文化ホールにて開催いたしました。神経眼科は、まだ病態や治療法が十分に解明されていない疾患や症候群が多く残されている領域です。しかし、近年、視神経脊髄炎スぺクトラム障害(NMOSD)におけるAQP4抗体の発見など、病態解明が進展し、それに基づいた新しい治療法が急速に進んでいる分野でもあります。神経眼科疾患の解明や治療法の開発には、必ず「その一歩」となる思い、アイデア、そして努力があったと考えます。その「一歩」から学び、さらなる病態解明や治療法の開発の「一歩」を踏み出せるような学会にしたいと考え、テーマを「神経眼科:その一歩」にしました。

特別講演には、神戸大学医学部眼科学教室の中村誠教授に、神戸大学初代教授の時代から取り組まれており、中村教授のライフワークの一つでもあり、非常に謎の多い疾患のLeber遺伝性視神経症(LHON)について、「Leber遺伝性視神経症の謎と展望」という演題でご講演いただきました。LHONの基本的な解説から、LHONの研究の歴史、特に神戸大学初代教授の井街先生が、LHONにおいてヒトで初めて細胞質遺伝を報告され、その後中村先生が入局され、LHONに出会われ、入局して3年くらいで日本人のLHON患者の大半が11778バリアントを有することを海外誌に報告され、それ以降も精力的にLHONの研究を進められてきた研究の歴史と今後の課題を聞かせて頂きました。まだまだ謎の多い疾患であるLHONの現在の状況の理解が深まる素晴らしい内容であったとともに、一つのテーマを継続して研究する素晴らしさを若い先生に伝えるメッセージでもあり、まさに「神経眼科:その一歩」を象徴するご講演であり、大変感銘を受けました。

シンポジウム1は「神経眼科と羞明」というテーマで、眼科医、脳神経内科医、麻酔科医でありながら患者さんの目線の異なる観点から議論がなされました。シンポジウム2は「神経眼科と免疫~診療科ネットワーク~」というテーマで、最近治療法が飛躍的に進歩したNMOSDと重症筋無力症について、脳神経内科の第一人者の先生に診断、治療および管理についてご講演いただき、眼科と脳神経内科との連携も含めて議論しました。

神経眼科領域では、比較的稀な疾患が多く、その診断や治療が困難であるため、神経眼科に対して苦手意識を持つ医師や視能訓練士の方々も多いのではないかと思い、そういった皆様にも神経眼科に興味を持ち、学びの「一歩」を踏み出していただけるよう、「神経眼科診療の基本」と「眼球運動と眼振のみかた」の2つの教育セミナーを企画いたしました。さらに、愛知淑徳大学の柏井聡教授に眼球運動のマニアも満足できる「特別企画:眼球運動」をご講演いただきました。このプログラムはかなり上級者向けの内容でしたが、初心者から上級者まで楽しんで学んでいただけるよう、会期前から柏井聡教授の「眼球運動のみかた1.基本編、2.上級編」と東北大学生体システム生理学分野の高橋真有教授の「眼球運動の神経生理学~サッケードと固視の神経回路~」という「眼球運動オンデマンドセミナー」を配信しました。

さらに、第3回Sino-Japanese Neuro-Ophthalmology Forumを「Current Management of Acute Optic Neuritis」をテーマにオンデマンド配信しました。この企画は、中国と日本の神経眼科領域での交流を目的に開催される会で、中国のShihui Wei教授に視神経炎の解説と中国での最新の治療についてご講演頂き、毛塚眼科医院・東京医科大学の毛塚剛司先生にご解説頂きました。今年も例年通り、一般講演、相談症例、神経眼科認定講習会、神経眼科知識評価プログラム、企業共催セミナーも開催されました。

本学会が北陸地方で開催されるのは初めてのことであり、最新の話題を議論するだけでなく、初心者から上級者まで楽しんで学べるよう工夫を凝らしました。ただ、限られた学会期間内で最新の話題と教育的な内容を時間的に両立することは難しく、会場が3つになってしまったことは反省点です。ただその反省点を少しでも解決すべく、神経眼科学会では初めての試みである会期前に講演内容を理解するための「事前セミナー」をオンデマンドで配信し、学会後も特別講演、シンポジウム、教育セミナー、「特別企画:眼球運動」、第3回Sino-Japanese Neuro-Ophthalmology Forumは繰り返し勉強できるようにオンデマンド配信も行いました。

NOMSD、重症筋無力症のみならず、甲状腺眼症の治療についても最新の治療が認可され、今後ますます神経眼科学会は、脳神経内科、神経生理学のみならず内分泌代謝内科の先生方との連携が重要になるとともに、学会自体が益々発展していくことが期待されます。

本学会には777名の方々に参加登録をしていただき、大変盛会となったことに感謝しますとともに、ご参加いただいた皆様、学会運営にご尽力くださった皆様に重ねて感謝申し上げます。

金沢大学眼科医局員、視能訓練士、スタッフならびに大久保眼科クリニック視能訓練士、スタッフ

角膜カンファランス 2022

第46回日本角膜学会・第38回日本角膜移植学会

角膜カンファランス2022

(第46回日本角膜学会総会・第38回日本角膜移植学会)を主催して

2022 年2 月10 日~ 12 日の3 日間(オンデマンド配信:3 月1 日~ 21日)、石川県立音楽堂にて角膜カンファランス2022 が開催されました。学会長として無事に終了することができ、ご協力いただいた先生方や、困難な状況の中現地にご参加いただいた400 名近くの先生方、ご視聴していただきました先生方に御礼申し上げます。学会参加登録者も予想を大きく上回る1200 人程となり、多くの演題(178 演題)や15 の共催セミナーを行うことができました。

一つ目のシンポジウム「角膜ジストロフィ研究と治療の最前線」では、Albert Jun 教授による遺伝子治療についての基調講演が行われ、辻川元一教授、臼井智彦教授、大家義則先生、西野翼先生らから、最先端の研究についてご発表がありました。また、二つ目のシンポジウム「Keratoplasty 2022」は全て英語で行われ、Bennie Jeng教授、Nidhi Gupta教授らの基調講演に続き、林孝彦先生、門田遊教授、横川英明先生、島﨑潤教授らが、最新の角膜移植について議論しました。さらに、SadeerHannush 教授は角膜移植トリプル手術について、Scheffer Tseng 教授は羊膜の基質について、Andrew Huang 教授は角膜の神経支配について、Björn Bachmann 教授はDMEKについて、Charles McGhee 教授は円錐角膜について、それぞれ素晴らしい講演をしていただきました。3日目は全ての講演を英語で行うEnglish sessionとしましたが、「国際学会の雰囲気を久々に感じることができた」「角膜カンファランスの恒例にできないか?」との感想も寄せられ、嬉しく思っています。反響が大きかった眞鍋禮三名誉教授追悼シンポジウム「Back to the Basic, Look to the Future」では、西田幸二教授、木下茂教授、大橋裕一名誉教授、西田輝夫名誉教授、澤充名誉教授らにより、角膜カンファランスの生みの親である眞鍋先生の功績を振り返るとともに、若き角膜研究者への熱いメッセージが届けられ、私も大変感銘を受けました。なお、今年の学術奨励賞は東京大学の小野喬先生が受賞され、これまでの研究の成果について受賞講演が行われました。

学会後には、パイプオルガンコンサートや世良公則さんによるアコースティックライブコンサートが開催され、素晴らしいパフォーマンスを楽しんでいただけたことと存じます。

最後になりますが、御協力いただきました同門の先生方、そして学会の招致の時から御尽力下さいました杉山和久教授に心より感謝申し上げます。

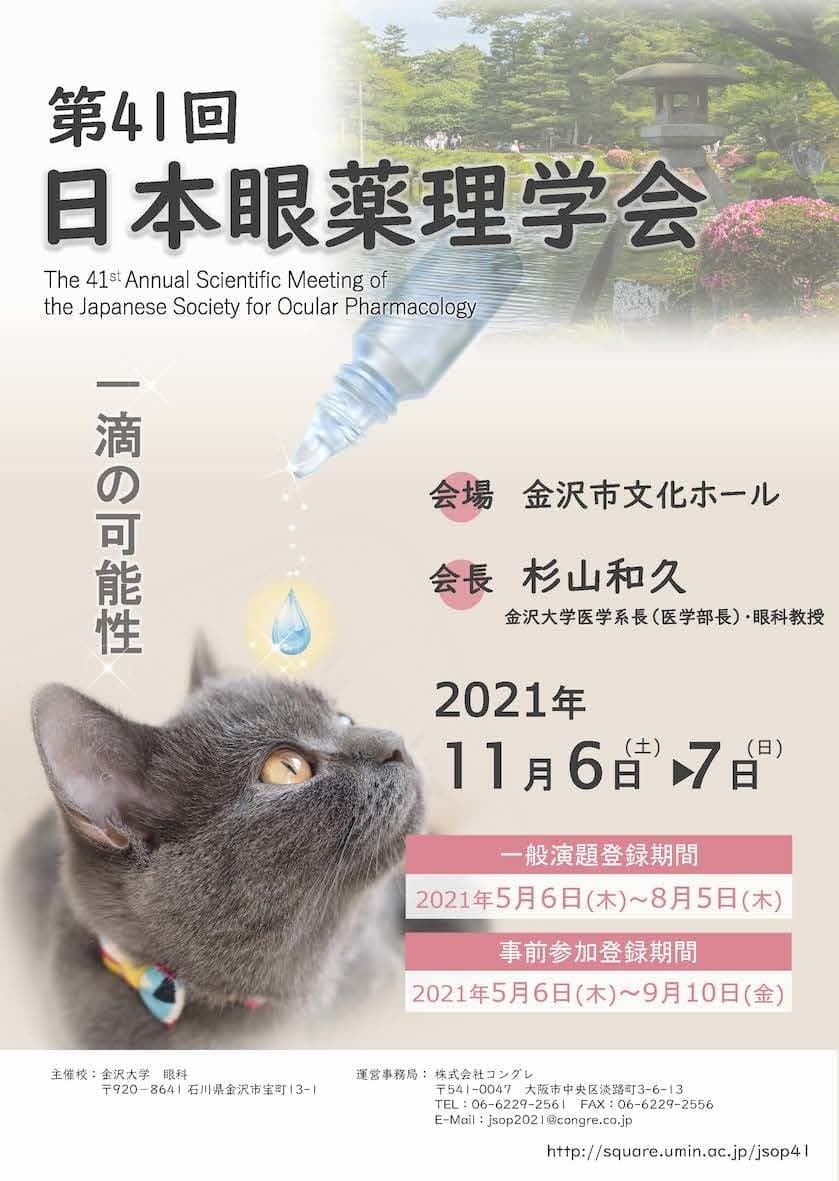

第41回日本眼薬理学会

第41回日本眼薬理学会を終えて

第41回日本眼薬理学会を金沢大学眼科学教室が主催致しました。学会長は杉山和久、事務局長は高比良雅之、副事務局長は宇田川さち子、運営事務はコングレ大阪でした。秋空のもと紅葉の美しい金沢での現地開催とライブ配信のハイブリッド開催で、無事終了いたしましたのでご報告致します。

お蔭様で、コロナ感染が極めて少ない時期で、342 名登録のうち、140 名が現地参加いただきました。金沢にお越しいただいた方は、久しぶりに顔を合わせて話がはずんだ姿をみかけました。また、会場で直接に議論されて盛り上がりました。会期は2021 年11 月6 日(土)~ 7 日(日)、会場は金沢市文化ホール。座席800 席以上の広い会場でしたので、ソーシャルディスタンスを十分にとり、感染対策に万全を期して行うことができました。学会のテーマは、点眼薬がもたらす「一滴の可能性」ということで、眼科領域の薬剤の基礎研究・臨床研究の現状と将来について、現地とWeb で十分に議論して頂けたかと思います。

主なプログラムですが、特別講演Ⅰの演者は安藤仁先生(金沢大学医学系細胞分子機能学教授)で、「体内時計を考慮した薬物治療」の話をしていただき、当眼科学教室で行った体内時計と眼圧日内変動の研究も紹介されました。また、特別講演Ⅱの演者は、柏木賢治先生(山梨大学医学部眼科教授)で、「これからの緑内障薬物治療−臨床医の提言」をご講演いただきました。シンポジウムは3つあり、シンポジウム1が「網膜疾患 血管・神経病態への介入戦略と実際」、シンポジウム2 は「緑内障薬物治療のQC ストーリー〜問題解決に向けた現状把握」、シンポジウム3は「眼科の基礎研究と臨床における治療薬の現状と展望」でした。一般口演の演題数も28演題と例年通りの演題数が集まりました。その中から優秀演題(学会奨励賞)2名が選出されました。当教室からは杉山和久(座長)、東出朋巳(座長、演者)、大久保真司(演者)、竹本大輔(演者)がそれぞれ座長、演者を行いました。

同門の先生におかれましては、118名のご登録をいただき、誠にありがとうございました。また、献身的にお手伝いいただいた当教室の関係者にも深謝いたします。

第74回日本臨床眼科学会

第74回日本臨床眼科学会を終えて

令和2年10月15日から4日間、東京国際フォーラムとJPタワーで開催予定であった第74 回日本臨床眼科学会(臨眼)は、コロナ禍の影響でWeb開催(11月にオンデマンド配信)という形式になりましたが、無事終了いたしました。登録者数は11,331名と過去最高の人数でした。

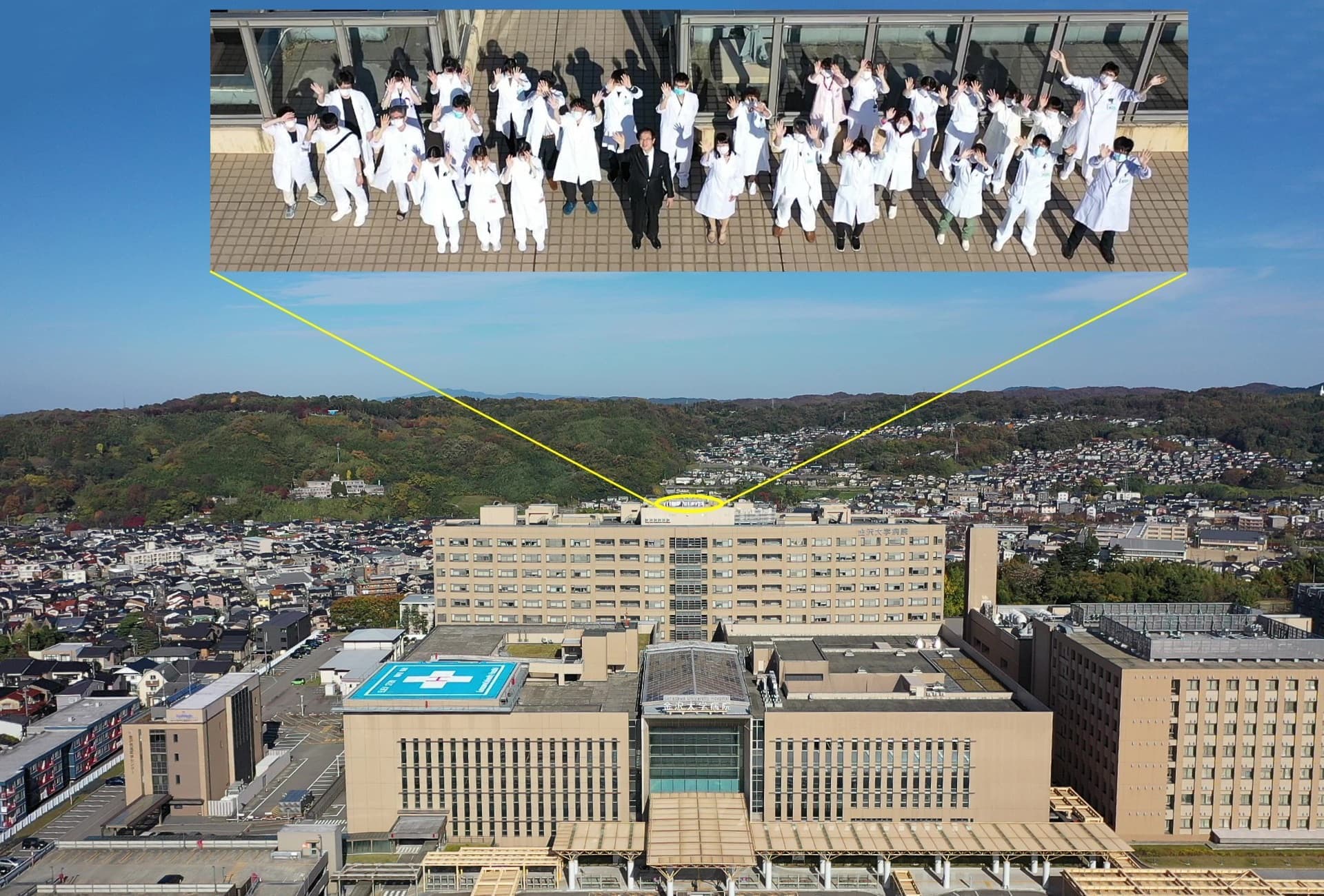

本教室の歴史で初めての臨眼の主催とあって意気込んでおりましたが、新型コロナ感染症のため通常開催は断念しました。誠に残念ではありましたが、世界中がこの状況なのでどうにもなりません。しかしながら、Web開催での評判が上々であったこと、自分としてはプロモーションビデオや開会式と閉会式の金沢城や兼六園での撮影、ドローンでの大学病院屋上での撮影などとても楽しくできましたので、非常に満足しております。

招待講演はシンガポール国立眼センターのTin Aung教授の講演(原発閉塞隅角緑内障)を、私が日本語の副音声を吹き込みましたし、ドイツのハイデルベルグ大学のJonas教授の講演(強度近視)の日本語副音声は強度近視が専門の生野先生(いくの眼科、金沢大学学外臨床教授)に吹き込んでいただきました。専門家による日本語副音声で視聴できる招待講演は、初めての試みであり、かつてないほどとてもわかりやすい講演になったと思います。これもWeb開催という利点と、和訳などにご協力いただいた教室の先生(東出先生、小林先生、竹本大輔先生、土屋先生)のお陰です。私は招待講演の座長、国際シンポジウムの座長、市民公開講座の座長、そして共催セミナーの座長も教授室で行いましたが、初めての体験で面白く楽しくできました。特別講演の金沢医科大学の佐々木教授、新潟大学の福地教授のご講演も素晴らしく、私は2回も視聴しました。また、Webなので、いつでも、どこでも視聴でき、その気になればほとんどの講演を視聴できることもWeb開催の強みです。学会開催の新しい形態を切り開いたのだと、何事もポジティブ思考で現実を受け止めました。事務局長の杉山能子や副事務局長の宇田川さんには大変にお世話になり、感謝に堪えません。また、プログラム委員長の堀教授(東邦大学)と副会長の望月先生(石川県眼科医会会長)にもとてもお世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。

記憶に残る素晴らしい学会が開催できたと、関係の皆さまに心から感謝申し上げます。

閉会式で金沢大学病院の屋上から手を振る眼科学教室のスタッフ(中央のスーツ姿は杉山教授)

第23回国際視野画像学会(Imaging and Perimetry Sosiety, IPS)

金沢で国際視野画像学会を主催して

2018年5月9日(水)から12日(土)には、国際視野画像学会(Imaging and Perimetry Society, IPS)(杉山和久と岩瀬愛子先生が会長)と5月12日(土)、13日(日)に第7回日本視野学会学術集会(大久保真司会長)の2つの学会を金沢駅前の県立音楽堂で開催しました。開催時期が日本人の多く出席すると思わるハワイでのARVOの翌週、そして欧州の先生が多く参加するヨーロッパ緑内障学(EGS)の前の週ということで、参加者が少ないのではないかと、当初とても心配しておりました。現にIPSの副理事長David Garway-Heath教授は、EGS会長のため、今回は出席できませんでした。ところが蓋を開けてみると、IPSは297名の参加者(前回はイタリアで100名程度の参加)、日本視野学会は510名参加者があり(2015年の金沢大学主催の視野学会に匹敵)、大変盛大に執り行うことができました。両学会の事務局長の宇田川さち子視能訓練士の強力な指揮のもと、他の金沢大学眼科の視能訓練士はとても頑張ってくれました。心より感謝しております。金沢城五十間長屋でのWelcome receptionも雨を心配しておりましたが、ご陣所太鼓の時は雨がピタッと止みました。とても運がいいなあと、我ながら感心しました。

Closing Banquetでは参加各国が国別に余興をします。今回、日本は、私がマリオに扮して登場して大変緊張しましたが、大拍手で盛り上がりました。慣れない英語で司会をしたり、徹夜でマリオの動画を作ったうちの教室員はとても大変だったと思います。私は英語でのスピーチがとても多くて緊張しました。今はIPSそして日本視野学会も滞りなく終了して安堵の気持ちで一杯です。恩師の北澤先生が1992年に京都でIPSを主催されて26年後に、弟子の岩瀬愛子先生と私が一緒にIPSを主催することができ感無量です。IPSを金沢に誘致してくださったIPS理事長の松本長太先生、副理事長の岩瀬愛子先生には感謝の気持ちで一杯です。また、教室同門の大久保真司先生も本当に頑張ってくれました。外国人も日本人も季節が最高の金沢を満喫して帰ってくれたことがとてもうれしいです。勿論、学術的にも素晴らしい学会でした。2年後はサンフランシスコ郊外のバークレーです。

第7回日本視野画像学会

Connect with Each Other!「第7回 日本視野学会学術集会」を開催して!

2018年に杉山教授と岩瀬先生が開催された第23回国際視野画像学会(IPS)と共催という形で、5月12日と13日に第7回の日本視野学会学術集会を、私が学会長として無事開催させて頂くことができました。これもひとえに、杉山教授をはじめとしました医局の先生方、視能訓練士の方々、同門の先生方のご支援の賜物と存じます。誠にありがとうございました。金沢大学関連で、約100名の先生方にご登録頂きました。多くの同門の先生がたにご参加頂き、本当にありがとうございました。

日本視野学会は専門別研究会として活動してきた「日本視野研究会」を2011年12月1日より新たに学会として発展させた伝統と歴史のある新しい学会です。国際視野学会が国際視野画像学会と名称を変更し視野と画像を研究テーマとして扱うようになり、それに協調し日本視野学会学術集会も、表裏一体の関係にある視野と画像をそれぞれ、また融合させて「Structure and Function」として研究の成果を討論する場として発展し、IPSとの整合性を図る意味もあり2018年5月11日より日本視野学会は、名称変更し「日本視野画像学会」となりました。

このような素晴らしい学術集会を担当する機会を与えてくださった視野画像学会の松本理事長をはじめとする諸先生方に厚く御礼申し上げます。また、私のようなものが、このような大役を仰せつかることができましたのも杉山教授ならび河﨑名誉教授のご指導の賜物と感謝しております。

今回は、IPSと共催ということもあり、日本と世界がつながる、JPSとIPSがつながる、構造と機能がつながる、各専門分野がつながる、そして基礎と臨床がつながる、各世代がつながるというテーマで、IPSに参加していただいた海外の先生にもテーマがわかるように英語で、”Connect with Each Other”にさせて頂きました。今回のポスターはIPSのポスターと並べると2つの視野の島が虹でつながります。世界の最先端の視野および画像の研究を議論し、さらに日本独自の問題も議論できるような学会となるよう多くの方の協力を頂いて、プログラムを練らして頂きました。

学会のメインイベントであるJPSレクチャーは、第23回IPSのホストのひとりでいらっしゃる岩瀬愛子先生に「視野からみる緑内障の臨床」というテーマでお話し頂きました。日本の自動視野計は、岩瀬先生のご尽力で発展してきたことが実感できる素晴らしい内容でした。プログラムは、特別企画として視野の本当の基本から応用までを初心者からベテランの方までまとめて学んでもらえる拡大版の教育セミナー、それに加えてシンポジウム、JPSコーチングセミナーも素晴らしい内容でした。視野学会では、一般口演は募集しませんでしたが、IPSに日本から出された演題の中から5題をプログラム委員会でIPS JPS 優秀演題として選出して、最先端の話題を日本語でおおいに議論することができました。

最後になりましたが、これからの金沢大学眼科学教室ならびに同門会および日本視野画像学会の益々の発展を祈念しております。

第36回日本眼腫瘍学会

学会開催報告「第36回日本眼腫瘍学会」

昨年の秋、2018年11月3~4日に金沢市アートホールにて第36回日本眼腫瘍学会が開催されました。学会長として会無事に終えることができましたこと、改めまして同門会の皆様には厚く御礼申し上げます。北陸以外の遠方からも多くの方々にお越しいただき、おかげさまで会期中を通して小春日和の好天にも恵まれ、観光地としての金沢も十分楽しんでいただけたことと嬉しく思います。

今回の日本眼腫瘍学会では事前登録の220名に加えて当日登録が109名あり、あわせて329名ものご登録をいただき、これはこの学会始まって以来の記録となりました。改めまして、ご参加・ご支援いただきました同門会の皆様には厚く御礼申し上げます。